Durante le visite al museo della scherma della Pro Patria di Busto Arsizio, entrando nella sala rossa, quella dei duelli, scostate le tende – un po’ di scena non guasta – ci si trova di fronte ad una grafica che riassume uno fra i duelli più famosi: quello fra Felice Cavallotti e Ferruccio Macola, una tappa quasi obbligata. Numerosissime vie e molti monumenti, e non solo in Italia, sono intestati al primo, ma pochissimi mostrano di sapere o ricordare qualcosa della storia di quest’uomo, che pure ha qualche legame col territorio in cui viviamo. Devo ammettere che sino a qualche anno fa anch’io ero parte della maggioranza.

Penso che la conoscenza del mondo incominci dalla famiglia e dal territorio. Le nostre vie sono spesso intitolate a personaggi ormai sconosciuti ai più: una memoria da recuperare, nel bene e nel male, e non solo per Cavallotti. Perciò, quando a Busto l’Amministrazione cittadina decise di trasformare la via Cavallotti, che è in zona centralissima, in area pedonale, pensai che questa fosse l’occasione buona per ricordare un personaggio – due, per la verità – che oltre al rilievo storico avevano anche un legame stretto con la scherma: e col territorio, cosa che non guasta.

Ora, io non sono uno storico né un politico: mi interesso di scherma, che forse più di ogni altro sport, è profondamente collegata alla cultura del nostro Paese. Non c’è quasi campo dello scibile che non sia in qualche modo collegabile alla scherma: storia, geografia, matematica, geometria, fisica, arte, letteratura, psicologia, anatomia e fisiologia, musica, e altro ancora. La scherma ha accompagnato lo sviluppo della storia e delle attività umane sin dai tempi più antichi, ed è radicata nella nostra natura, come il nostro spirito competitivo. Per quanto possa sembrare paradossale, è alla base anche della nostra capacità di collaborare in ambito sociale. Ma di questo argomento mi piacerebbe potervi dire (di nuovo, e di più) in un’altra occasione.

Oggi desidero raccontarvi questo celebre duello, che ebbe un tragico epilogo, e influì in modo forse determinante sulla storia d’Italia. E vorrei raccontarvelo in modo diverso da quello che potete trovare sul Web, aggiungendo dettagli insoliti, che hanno a che fare con la scherma e col territorio in cui vivo.

Quando.

Siamo alla fine del secolo XIX, a Roma, domenica 6 marzo 1898: nel bel mezzo di un periodo difficile della storia italiana, se mai di facili ne abbiamo avuti… L’Italia ormai unita, dopo lotte di conquista che avevano prodotto anche ampie lacerazioni – c’erano da fare gli italiani, dopo l’Italia – lo spostamento della capitale, la questione romana, la rivoluzione industriale che dispiegava i suoi effetti, il marxismo, la conquista dei diritti, le aspirazioni coloniali: generazioni di italiani cresciuti fra battaglie, e ideali patriottici di riscatto e affermazione continuavano a vedere nella pratica del duello un mezzo per affermare personalità, coraggio e appartenenza sociale.

Dove.

Andiamo ora con l’immaginazione sulla scena del dramma, nel giardino della villa della contessa Cellere, scomparse entrambe: la contessa per cause naturali, la villa, poggiata su una precedente costruzione di età romana, per ristrutturazione del quartiere nella via Casilina, nel 1960.

All’interno sono i due primi, i duellanti, Cavallotti e Macola, e i loro secondi, detti anche padrini, due per parte. C’è la padrona di casa, i medici che dispongono su di un tavolo i ferri chirurgici disinfettati, per eventuali interventi. Fra i quattro secondi è stato designato a sorte il direttore di scontro, Fusinato, secondo di Macola, come Donati.

Buzzoni, secondo di Cavallotti, come Tassi, potrà anche lui dare l’alt, se necessario: è l’unico dei sei a non essere un deputato. Si assicurano, parlando a bassa voce, che tutto sia come concordato: le sciabole, uguali, affilate ed appuntate, il guantone, la camicia non inamidata, salvo il colletto, senza maglia. Come vuole il codice cavalleresco, i duellanti non parlano fra di loro.

Alle tre del pomeriggio, come fissato dal verbale dell’ultimo incontro fra i padrini, tutti si portano sul terreno, uno spiazzo antistante la costruzione, ma all’interno del recinto della villa, lontani da occhi indiscreti. La padrona di casa si apparta, ma è sempre pronta ad intervenire in caso di bisogno.

Il direttore di scontro pone i duellanti l’uno di fronte all’altro, per il saluto preliminare. Bizzoni, di fronte a lui, Tassi alla destra di Cavallotti, Donati alla destra di Macola. I tre medici sono nelle immediate vicinanze, attenti e preoccupati, come i quattro padrini.

È evidente la differenza fra i due primi: Cavallotti più basso ed anziano, 57 anni contro i 37 di Macola che è molto più alto e prestante. I baffoni bianchi di Cavallotti contrastano coi baffi e pizzo neri di Macola, che gli danno un certo aspetto mefistofelico, accentuato da una fresca cicatrice che scende dal sopracciglio sinistro alla punta del naso.

Facciamo ora un passo indietro, per capire chi sono i contendenti, e cosa li ha spinti sul terreno, per uno scontro che avrà per tutti gravi conseguenze.

Felice Cavallotti.

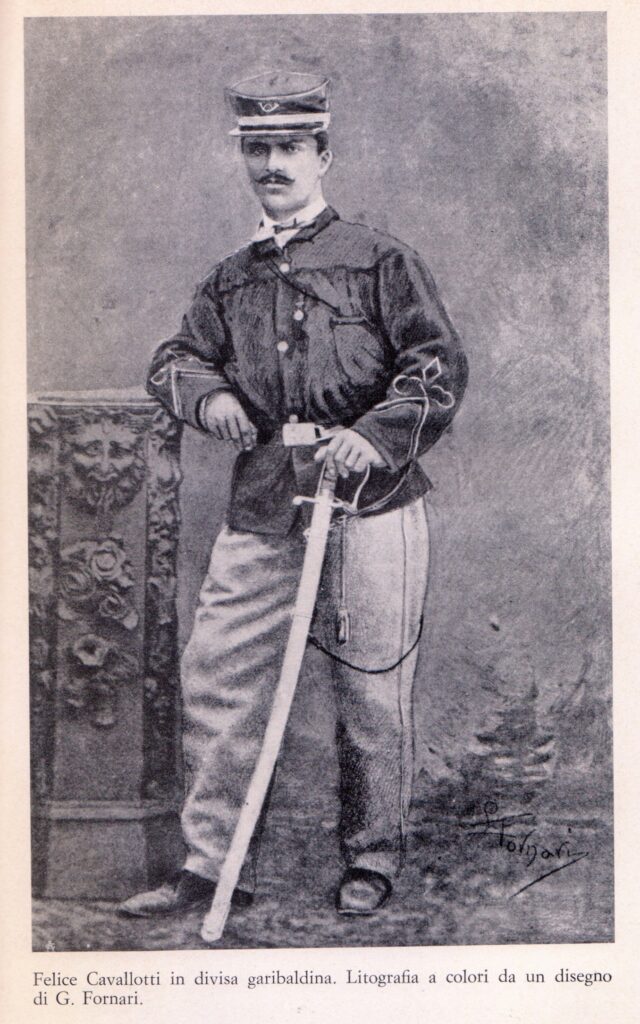

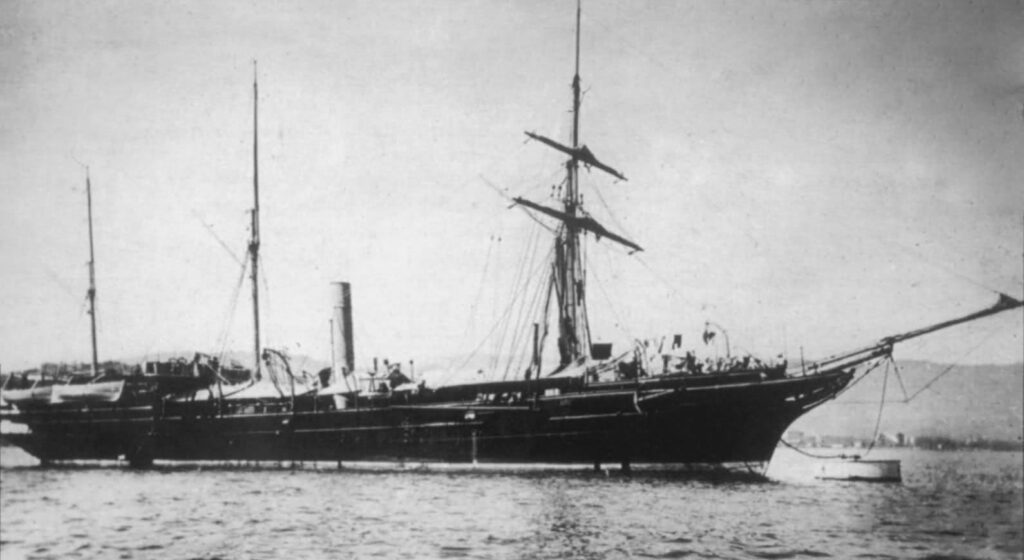

Era il più noto fra i due: nato a Milano nel 1842 da famiglia modesta, padre di origine veneta e madre milanese, in quell’epoca di moti rivoluzionari e patriottici già da ragazzo a scuola scriveva poesie contro gli austriaci. Per partecipare all’avventura garibaldina riuscì ad arruolarsi, minorenne e privo dei requisiti richiesti (maggiore età e un precedente battesimo del fuoco), presentandosi al maggiore milanese Filippo Migliavacca col foglio di congedo sottratto al cugino Francesco. Si imbarcò non ancora diciottenne sulla nave Washington della spedizione Medici. Partecipò alla battaglia di Milazzo, dove vide morire Migliavacca per una palla di fucile in fronte.

Conobbe durante la spedizione Alessandro Dumas padre (autore de “I tre Moschettieri”), e collaborò al giornale da lui fondato, l’Indipendente, a Napoli, e poi da Milano.

Qualche anno dopo, nel ’66, si unì nuovamente a Garibaldi contro gli austriaci e combatté nella battaglia di Vezza d’Oglio, terza guerra d’indipendenza.

Tornato, mise incinta Maria Feller, un’attrice ungherese, che partorì nel settembre 1867 la bionda Aspasia, a Gallarate, “figlia di genitori sconosciuti per grave causa di pubblica moralità”, come dichiarò la levatrice al funzionario comunale. Già nella prima infanzia la piccola era andata a vivere col padre e la nonna a Milano, ma fu riconosciuta come figlia naturale solo nel 1889, 22 anni dopo, con sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, col nome di Maria (Mariuccia) Adelaide Giuseppe Cavallotti. Sposò nel ‘90 il noto pittore Aleardo Villa, ma morì presto di parto il 13 aprile a Milano a 28 anni, nel 1895, dopo aver dato alla luce la piccola Noemi.

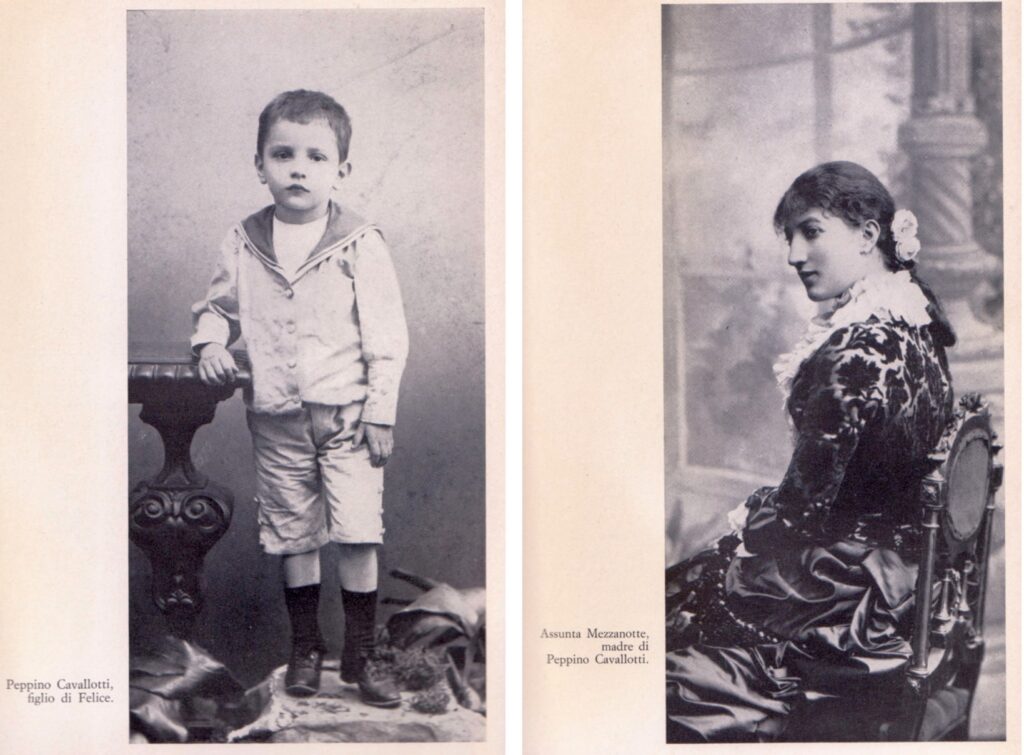

Stesso copione molti anni dopo, con l’attrice Assunta Mezzanotte, che nel 1885 gli dette Peppino, diminutivo di Giuseppe, fratello di Felice, morto a Digione al seguito di Garibaldi.

Cavallotti era contrario al matrimonio, forse per la cattiva riuscita di quello fra i suoi genitori. Anche per questo fu un riferimento per il movimento della scapigliatura milanese. Tuttavia questa sua avversione non gli impedì di allevare con grande cura ed affetto i suoi due figli, sin dalla più tenera età.

Tornato, nel ’67 rilevò la direzione del Gazzettino Rosa, diretta sino ad allora dal pubblicista Bizzoni, che era andato a combattere con Garibaldi a Mentana, e ritroveremo come suo padrino. Con lui Cavallotti condivise la passione politica e la galera, per i suoi articoli che causarono anche numerosi duelli (Bizzoni, oltre 50).

Nel duello del 10 aprile 1885 (Peppino ha 3 mesi) col tenente Ambrosini, dopo averlo disarmato, fu ferito quasi mortalmente da una puntata al petto: ma si salvò, e ancora convalescente si mise a capo di una squadra per assistere i colerosi a Palermo, cosa già fatta in precedenza per Napoli.

Avvocato, poi Deputato in Parlamento dal 1873, fu leader dell’Estrema Sinistra Storica, ferocemente anticlericale, difensore dei diritti dei deboli, contrario al colonialismo, e considerato erede morale di Mazzini e Garibaldi. Affiancò all’attività parlamentare quella di giornalista (fondò e diresse la “Ragione” a Milano) poeta e scrittore di opere teatrali di successo, apprezzate anche da Carducci, saggi storici, discorsi famosi… ma non è per questa che sarà ricordato.

Fu avversario, dall’estrema sinistra, di Agostino Depretis, e del suo trasformismo. Apprezzato spesso dai suoi avversari politici, tra cui Macola, e inizialmente dallo stesso Francesco Crispi: che come lui fu garibaldino (la moglie unica donna imbarcata coi Mille), fra i protagonisti della precedente rivoluzione siciliana (’48), ma si era poi posizionato politicamente a destra, monarchico, colonialista, e chiuse la sua carriera politica con la disfatta di Adua (1896). Cavallotti fu suo nemico durissimo, e lo denunciò anche penalmente: fu poi sospettato di manovre per entrare nel governo, ammorbidendo le sue posizioni. Il duello con Macola, da lui voluto fortemente, fu forse anche una reazione a questo sospetto.

Il conte Ferruccio Macola

Nato nel 1861, poco dopo la spedizione dei Mille, aveva studiato in Marina, poi era divenuto giornalista, fondò e diresse il Secolo XIX di Genova, poi comprò e diresse il Gazzettino di Venezia.

Ebbe esperienze in Brasile, negli Stati Uniti, in Africa, e pubblicò nel ’94 un apprezzato volume dal titolo “L’Europa alla conquista dell’America”. In quel periodo si affermava come imprenditore il “principe mercante” come lo definì Einaudi: Enrico Dell’Acqua, cittadino benemerito di Busto (dal libro di Chiara Cavelli: Nuove imprese per il nuovo mondo, l’avventura di Enrico Dell’Acqua).

Viaggiò sul piroscafo Washington, lo stesso dell’avventura garibaldina di Cavallotti, di cui, in un primo tempo, fu grande ammiratore. Politicamente in seguito si attestò su posizioni conservatrici, quindi sul versante opposto, rinnegando gli entusiasmi giovanili.

Deputato del Regno dal 1895, e senza interruzioni sino al 1909, grazie all’appoggio dei conservatori e del mondo cattolico.

I duelli precedenti.

Cavallotti ne aveva sostenuti 32, anche sfide multiple, vincendone la metà, e subendo ferite anche molto gravi. Probabilmente in materia di scherma chiedeva consiglio a Bizzoni, che aveva sostenuto quasi il doppio dei duelli; e a Jacopo Gelli, massimo esperto di cose cavalleresche, che gli aveva anche spiegato e dimostrato praticamente la pericolosità della sua azione preferita.

Macola, molto più giovane, alto e prestante, ne aveva sostenuti 16, l’ultimo cinque settimane prima, contro Bissolati, subendo una ferita al viso, dal sopracciglio sinistro alla punta del naso. Prendeva lezioni di scherma a Roma, dal noto maestro Musdaci.

Le cause del duello

La vertenza nacque per un articolo pubblicato sul Gazzettino di Macola, che conteneva un’imprecisione causata da un corrispondente romano, che riconobbe il suo errore. Cavallotti rispose dando a Macola del bugiardo (“mentitore professionale”). La replica fu sprezzante (“paglietta della democrazia”). I padrini di Cavallotti convennero, insieme ai secondi di Macola, che l’errore non era stato voluto, e chiusero la vertenza. Cavallotti non ne fu soddisfatto, rincarò la dose, e incaricò altri due padrini di riprendere il caso: voleva il duello, per rafforzare la sua immagine di uomo che non accettava compromessi. Dopo un secondo verbale accomodante come il primo, e un nuovo cambiamento di padrini da parte di Cavallotti, il duello non poté essere evitato, come forse Macola avrebbe preferito: ma non poteva, per la morale del tempo, accettare di passare per codardo.

Le condizioni

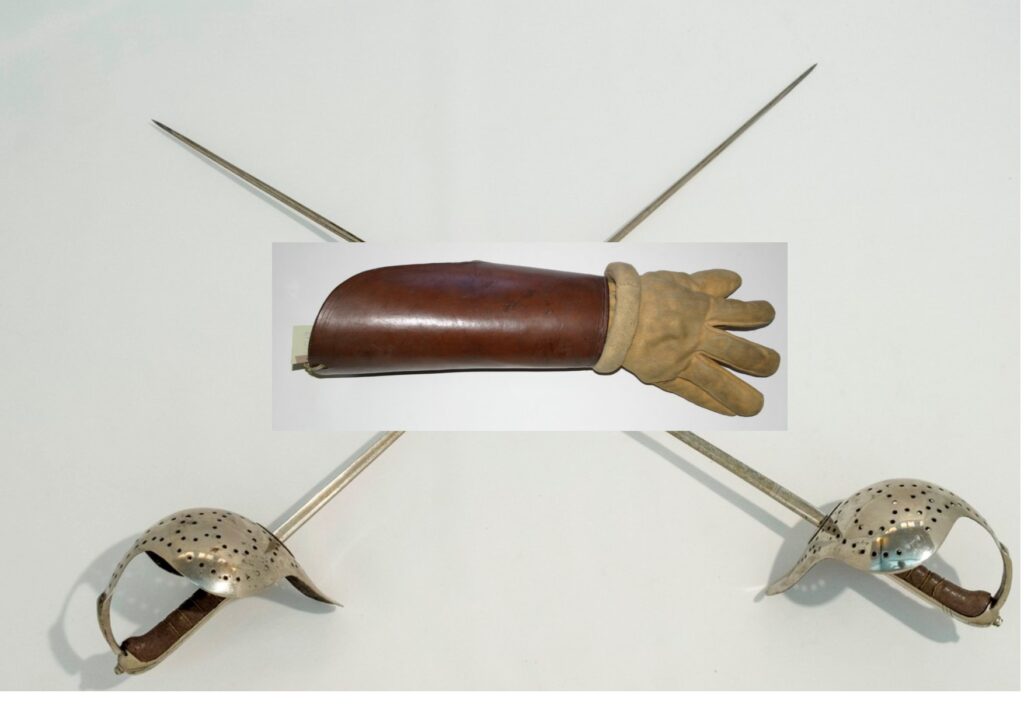

L’offeso, Cavallotti, aveva il diritto di scegliere l’arma, e scelse la sciabola. I padrini di Macola chiesero il duello alla pistola, perché nel duello precedente, con Bissolati, il loro primo aveva subito una ferita al pollice che gli impediva di usare correttamente la sciabola. Ma la richiesta fu respinta. Tutti convennero a questo punto che si trattava di offesa grave, e i secondi di Macola pretesero condizioni che ponevano Cavallotti in serio svantaggio, ben sapendo che era più anziano, più basso, e fortemente miope. Le condizioni:

- Camicia non inamidata, salvo il colletto, senza maglia.

- Arma, la sciabola affilata ed appuntata, senza esclusione di colpi.

- Il guantone di sciabola, che proteggeva l’avambraccio fino al gomito.

La sciabola, come risulta dalle statistiche dell’epoca, era l’arma preferita dagli italiani per il duello, mentre i francesi preferivano la spada.

La scelta del guantone, imposta da Macola come condizione irrinunciabile, obbligava a colpire il bersaglio arretrato del corpo, ben più pericoloso, con notevole vantaggio per chi era più alto. In caso contrario, come spesso accadeva, un graffio sull’avambraccio, e qualche goccia di sangue, avrebbero permesso ai medici di imporre la fine del combattimento, per evidente stato di inferiorità di uno dei due, evitando il peggio.

Bizzoni e Tassi commisero il grave errore di accettare il guantone, quando avrebbero potuto rifiutare, proponendo un arbitrato: che avrebbe comportato un nuovo rinvio, e Cavallotti non volle, per evitare sospetti sulla sua ferma determinazione.

Il duello

Torniamo ora a villa Cellere, dove i secondi danno gli ultimi incoraggiamenti ai loro primi.

Il direttore di scontro pone in guardia i duellanti, a distanza di sicurezza, dopo le raccomandazioni di rito.

Per ironia della sorte, Cavallotti ha dovuto cambiare camicia: la sua era inamidata, quindi non in regola secondo gli accordi, e la contessa Cellere gliene ha procurata un’altra, appartenuta Francesco Crispi, l’arcinemico sconfitto, e lasciata lì dal figlio. Secondo un’altra versione, la camicia di Crispi sostituì quella insanguinata, quando Cavallotti era già morto, e con quella fu sepolto.

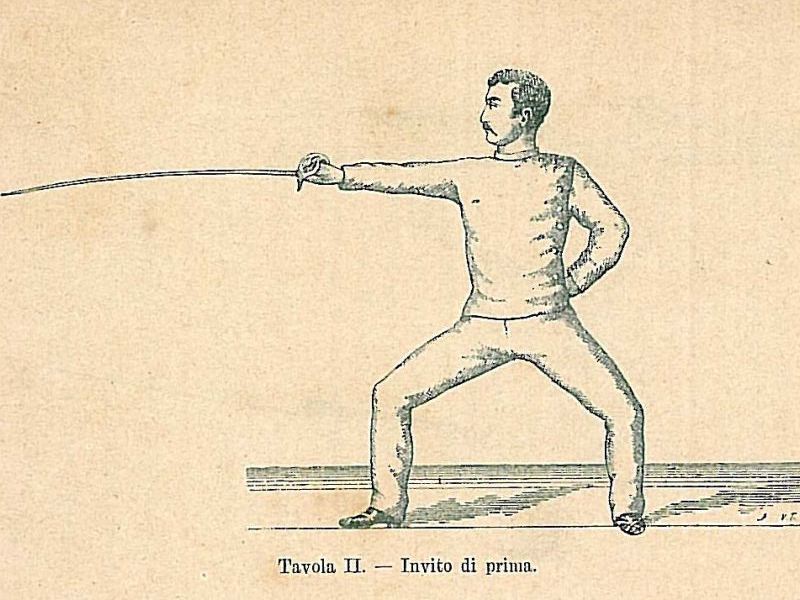

Cavallotti in guardia classica, centrato sulle due gambe, in atteggiamento di invito di terza ben avanzato, con la punta della sciabola verso il petto di Macola, che a sua volta si pone in guardia ben poggiato sulla gamba posteriore, in un invito di seconda molto basso, lama in fuori a destra, con la punta a pochi centimetri dal piede anteriore, seguendo le accorte istruzioni ricevute dal maestro che l’aveva preparato a Roma, Raffaele Musdaci, di scuola enrichettiana e radaelliana, appresa da Ferdinando Masiello. Musdaci, seguendo le indicazioni del Barone di San Giuseppe, noto duellista e competente, oltre che deputato, si dedicava anche allo studio della emergente “spada da terreno”.

I maestri di scherma, quelli che accettavano di preparare al duello, erano avidi di notizie sulle azioni preferite dai duellanti, molto utili per suggerire appropriate strategie. Forse quella adottata contro Cavallotti tendeva a sfruttare la maggiore altezza, ma anche ad evitare problemi di portamento dell’arma dovuti alla recente ferita: da qui la scelta di ricorrere alle puntate, anziché alle sciabolate.

Le sciabole utilizzate nel duello erano state prestate a Cavallotti, che le aveva richieste con una lettera pochi giorni prima, proprio dall’amico barone Benedetto Emanuele di San Giuseppe, e furono poi sequestrate dai Carabinieri.

Prima ripresa: Cavallotti attende, Macola, sfidante, non si muove, né attaccherà con decisione in seguito. Quando Cavallotti avanza con cautela, cercando il ferro, Macola tira per due volte puntate al petto, senza andare in affondo, spostando il peso sulla gamba anteriore. La seconda puntata sembra che arrivi al collo, segue l’alt, ma non c’è nulla.

Seconda ripresa, come la prima. Cavallotti cerca con larghi movimenti il ferro che non vede, e lo trova quasi per caso. Ne seguono sciabolate senza esito, di cui l’ultima causa uno strappo alla camicia verso il fianco di Cavallotti: segue l’alt, nessuna ferita. I medici, temendo il peggio, raccomandano maggiore prudenza.

Terza ripresa: Cavallotti attende più a lungo, poi attacca con foga, col suo colpo preferito, pur non vedendo la lama: fa due passi avanti, collo proteso, bocca aperta (gli mancava un incisivo, forse due), Macola fa un passo avanti in diagonale tirando una rapida puntata, e ritirando subito il braccio. Il direttore di scontro, Fusinato, dà l’alt per precauzione. Cavallotti si ferma sull’attenti, per chiedere il motivo dell’alt, ma un fiotto di sangue gli esce dalla bocca. Porta al viso la mano libera, si irrigidisce, viene subito sostenuto. Portato nella cappelletta, dopo inutili e febbrili tentativi di fermare il sangue, Cavallotti spirò nel giro di cinque minuti. La puntata aveva tagliato la lingua, il labbro superiore, e reciso l’arteria carotide interna. Come si usava nei duelli, a maggior protezione del volto, le puntate si tiravano col pugno di prima, cioè col taglio principale verso l’alto, e il controtaglio verso il basso.

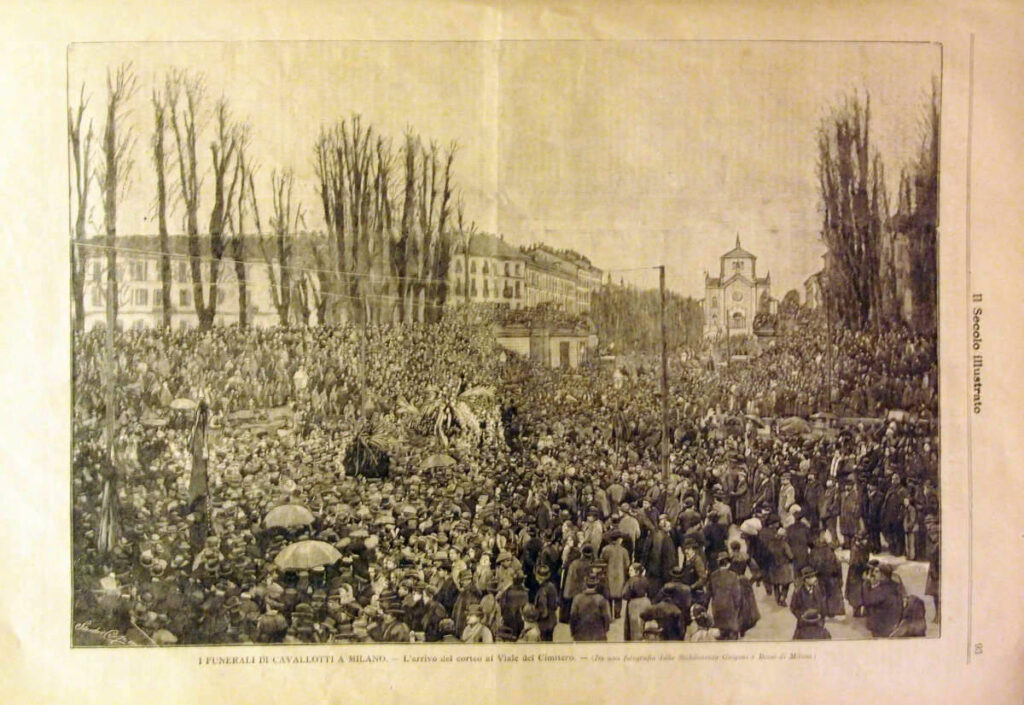

Funerali, monumenti, vie, articoli, libri. Disordini a Milano.

La morte di Cavallotti, il bardo della democrazia, che sempre si era speso a favore dei poveri e dei diseredati, versò benzina sul fuoco in un momento di crisi economica che portò in quello stesso anno – due mesi dopo il duello fatale – ai moti di Milano: la rivolta del pane, e la feroce repressione (400 morti, 1000 feriti) del generale Bava Beccaris, che fece sparare sulla folla. Due anni dopo l’anarchico Gaetano Bresci sparava al re Umberto I, uccidendolo, e dichiarò di averlo fatto per vendicare le repressioni per i moti della Sicilia e di Milano. All’epoca, l’analfabetismo era al 70%, maggiore al sud. Potevano votare solo gli uomini, se avevano un reddito sufficiente, e sapevano leggere e scrivere: quindi, pochissime persone.

La fama del Cavallotti era tale che una folla immensa partecipò al suo funerale, a Roma, e poi lungo la tratta ferroviaria che lo portò lentamente a Milano, e infine a Dagnente, dove fu sepolto secondo le sue volontà. Fiumi di inchiostro furono versati, e il duello ispirò numerose copertine di periodici e libri. Strade e monumenti furono a lui intitolati, in tutta Italia. E persino a Parigi, se andate nei pressi del cimitero di Montmartre, troverete una rue Cavallotti. Disse Filippo Turati, nel suo discorso al cimitero Monumentale di Milano, il 9 marzo 1898: “Non un sepolcro è questo che spalanchiamo, ma un cimitero vastissimo, nel quale un’era della storia riposa; non fra due anni, come novella il lunario, ma oggi, qui, il secolo si rinnova”.

Quando il duello aveva conseguenze modeste, la legge chiudeva un occhio. Ma se ci scappava il morto, l’uccisore veniva incriminato per omicidio.

Macola subì un processo, e un anno dopo la Corte d’Appello di Roma emise sentenza con la quale ammise a favore dell’on. Macola il beneficio dell’art. 240 del codice penale (provocazione per grave onta) e ridusse quindi la pena dai tredici mesi, comminati dal Tribunale, a sette soli mesi di detenzione.

Le conseguenze sociali e psicologiche furono però più gravi: emarginato, additato al pubblico disprezzo, sebbene rieletto dai suoi sostenitori, Macola finì col cedere, e qualche anno dopo si suicidò. Anni dopo, anche la seconda moglie lo imitò, sparandosi un colpo con la stessa pistola.

Il declino del duello.

Fortemente radicato nelle consuetudini italiane, sebbene avversato dalla Chiesa e dalle leggi dello Stato, la pratica del duello andò lentamente scemando.

La nascita dell’Ordine dei giornalisti, che si obbligarono a rifiutare le sfide conseguenti ai loro scritti, e poi il miglioramento della sensibilità generale, produssero alla fine l’effetto sperato.

Forse questo duello segnò davvero l’inizio del declino della terribile e antica usanza del duello d’onore, che aveva sostenitori e detrattori.

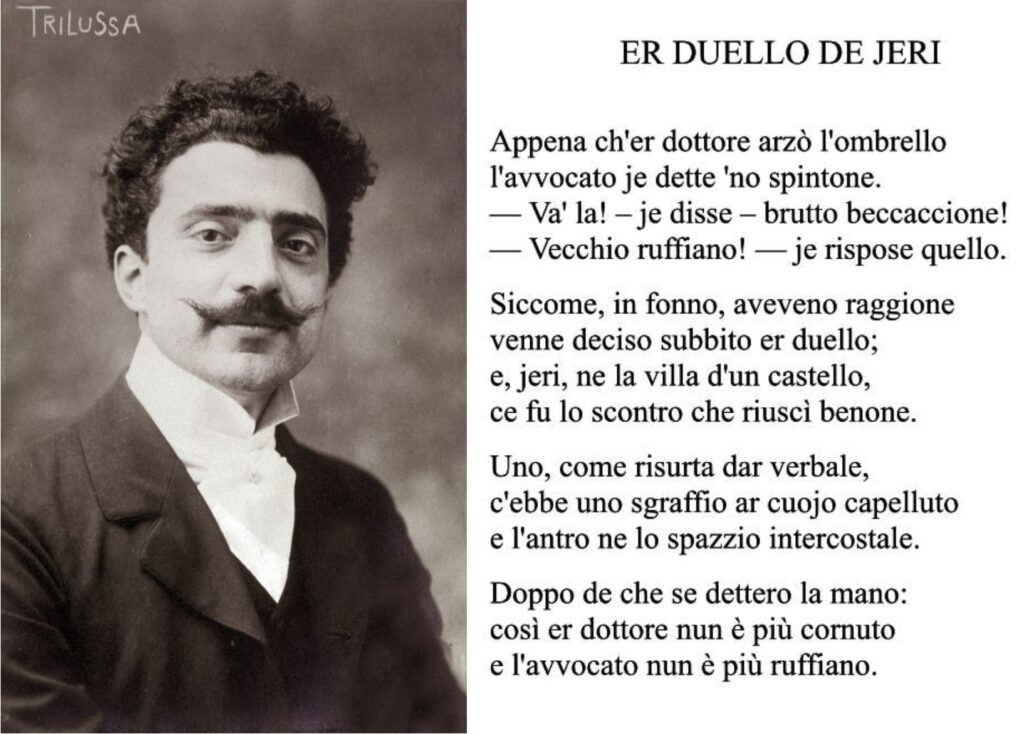

Un buon contributo lo diede anche la satira. Il timore del ridicolo a volte è più forte della paura delle leggi, o di una ferita.

Mi piace pensare che ebbe la sua parte anche la penna di chi non si limitava ad esecrarlo, ma sapeva metterne in luce con il giusto sarcasmo le contraddizioni. Fra questi, Carlo Alberto Salustri, in arte Trilussa, che al tempo di questo duello aveva 27 anni.

Concludo quindi questo racconto con un suo folgorante sonetto

articolo di Giancarlo Toràn

P.S.:

Questo link

https://youtu.be/PwBV3kr4BT4?si=BXaMRj5Tg–H2vsR

vi porta al video della conferenza tenuta il 21 gennaio 2025 presso il museo Agorà della scherma.

Nell’ articolo ho messo insieme notizie provenienti da varie fonti, tra cui libri ed articoli di giornale dell’epoca. Cito qui le fonti principali, per chi volesse approfondire l’argomento.

Garrone Alessandro Galante (1976). Cavallotti, Torino, UTET

Artieri Giovanni (1977). Cronaca del Regno d’Italia, Milano, Mondadori

Artieri Giovanni (1993). Roghi e duelli, Milano, Mondadori

Gambacorti Irene, Paolini Gabriele (2019). Scontri di carta e di spada, Pisa, Pacini

Hughes Steven C. (2007). Politics of the sword, Ohio State

Bardazzi Paolo (1904). Il Cavallotti per la gioventù italiana, Milano, Trevisini

Bardazzi Paolo (1898). Felice Cavallotti nella vita, nella politica, nell’arte. Palermo, Sandron

Russo-Ajello Antonio (1906). Il duello. Città di Castello, Lapi

Gelli Jacopo (1928). Duelli celebri. Milano, Hoepli

Coelli Angelo (1904). Il duello attraverso i secoli. Milano, Libreria Editrice Nazionale